Le gaz naturel radioactif radon : un enjeu de santé publique en France

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle présent dans le sous-sol. S’il s’accumule dans l’habitat et qu’il est respiré à forte concentration sur une longue durée, il peut avoir des conséquences néfastes pour la santé humaine. À l’occasion de la journée européenne du radon, l’ASNR sensibilise le public à cet enjeu de santé publique et organise un jeu concours permettant de gagner des kits de mesure radon pour son logement.

Un gaz naturel présent en France

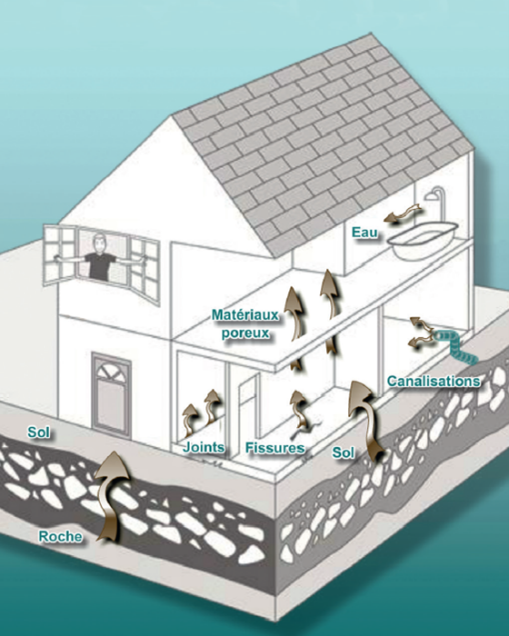

Le radon provient de la transformation des éléments naturellement radioactifs présents dans toutes les roches du sol et plus fortement dans certains sols ; les sols granitiques (Massif central, Bretagne, Corse etc.) et certains sols volcaniques à cause de la plus grande concentration en uranium qu’ils contiennent naturellement.

Les communes françaises sont réparties en trois niveaux de « potentiel radon », qui représentent la capacité du sol à émettre du radon : potentiel radon faible (zone 1), potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent favoriser le transfert du radon vers les bâtiments (zone 2) et potentiel radon significatif (zone 3).

Le radon, un cancérogène avéré

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement faible. Dans les espaces clos comme l'habitat, particulièrement dans les caves et les rez-de-chaussée, il peut s'accumuler dans l'air intérieur pour atteindre des concentrations parfois élevées.

À long terme, l'inhalation de radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l'exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon (environ 3 000 morts par an), derrière le tabagisme. L'exposition cumulée au radon et au tabac augmente significativement le risque de développer un cancer du poumon.

Connaître le risque et le réduire

Le radon est inodore et incolore. Pour connaître l’exposition de son habitat au radon, il faut procéder à une mesure, à l’aide d’un détecteur. Ce dernier doit être posé dans une pièce de vie (salon, salle à manger, chambre), au rez-de-chaussée, pendant au moins deux mois entre mi-septembre et fin février. Un détecteur coûte environ 25 euros (liste des fournisseurs : Le radon et la population - 10/09/2024 - ASNR).

Modalités de mesure du radon : https://reglementation-controle.asnr.fr/information/archives-videos/mesurer-le-radon

Un niveau de référence a été fixé à 300 becquerels par m3 d’air (Bq.m-3). Si la concentration mesurée dans l’habitat dépasse cette valeur, il est conseillé d’agir pour réduire l’exposition. En fonction du résultat, des actions simples peuvent suffire telles que la vérification du système de ventilation ou l’étanchement pour limiter l'entrée du radon dans votre habitation (porte de cave, entrée de canalisation, fissures du sol, etc.) ; des travaux plus importants seront à mener en cas de concentration supérieure à 1 000 Bq.m-3 avec l’appui d’un professionnel qui réalisera un diagnostic du bâtiment.

Dans tous les cas, il est recommandé d’arrêter de fumer, car l’association tabac-radon augmente fortement le risque de développer un cancer du poumon.

Des détecteurs radon à gagner !

Afin de sensibiliser le public à cet enjeu de santé publique, l’ASNR organise, à l’occasion de la journée européenne du radon, un jeu concours permettant de gagner 30 kits de mesure du radon dans son logement. (mise à jour du 14 novembre : Le jeu concours est maintenant clos.)

Pour en savoir sur les risques et les actions de l’ASNR en matière de prévention du risque radon :

Pour le grand public https://reglementation-controle.asnr.fr/information/dossiers-pedagogiques/le-radon-et-la-population

Pour les professionnels : https://reglementation-controle.asnr.fr/information/dossiers-pedagogiques/le-radon-et-les-professionnels