8e réunion d’examen de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

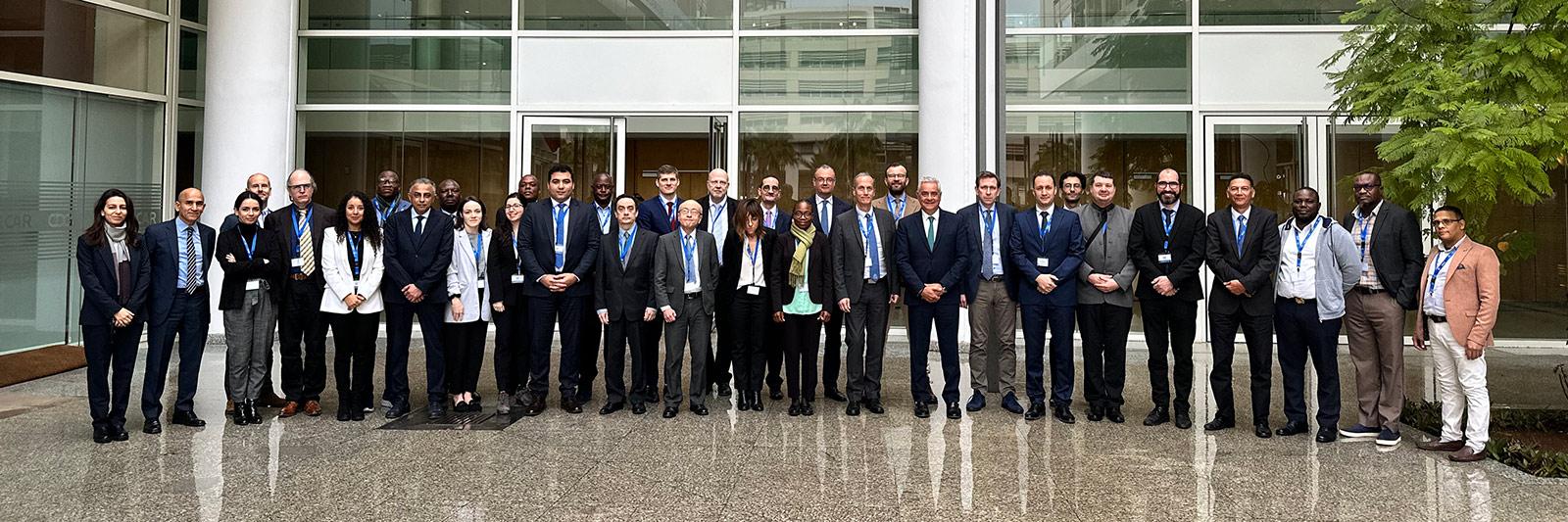

Du 17 au 28 mars 2025, l’ASNR a participé à la réunion d’examen de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs qu’elle a par ailleurs présidée par l’intermédiaire de son commissaire Jean-Luc Lachaume. Cette réunion à laquelle soixante-sept pays étaient représentés s’inscrit dans un processus triennal d’examen par les pairs au cours duquel chaque partie contractante doit rendre compte de son programme national. Il s’agit du seul instrument légal, à l’échelle mondiale, dans ce domaine.

Pour l’ASNR, cette réunion d’examen constitue l’aboutissement d’un important travail en lien avec le ministère chargé de l’environnement, l’Andra et les exploitants d’installations nucléaire qui a consisté en la production d’un rapport national et en la participation à un exercice de questions-commentaires et réponses écrites avec les autres parties contractantes à la convention.

Cette réunion était, en outre, particulière pour la France et l’ASNR. En effet, son président canadien étant dans l’impossibilité d’y participer, il a demandé, quelques jours avant la session d’ouverture, au commissaire Jean-Luc Lachaume d’en assurer la présidence en sa qualité de vice-président élu.

Durant la première semaine, la réunion d’examen a été essentiellement consacrée aux présentations des rapports nationaux, par groupes de pays, lors de huit sessions parallèles. Une équipe de référents mise en place par l’ASNR a suivi les débats et est intervenue dans chacun de ces groupes auxquels, par ailleurs, participaient deux collaborateurs de l’ASNR en tant que rapporteur et coordonnateur officiels d’un groupe de pays.

Le rapport de la France a été présenté le mercredi 19 mars par le directeur général de l’ASNR, Olivier Gupta, avec la participation de représentants de l’Andra.

Cette présentation a mis en avant les progrès accomplis en France dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs ces trois dernières années ainsi que les enjeux à venir.

Une bonne pratique et six domaines de bonne performance

Les pays du groupe ont identifié pour la France les « domaines de bonne performance » suivants :

- la nouvelle méthode de suivi des projets de reprise et de conditionnement des déchets mise en place par l’ASNR,

- le dépôt par l’Andra, en 2023, de la demande d’autorisation de création de l’installation Cigéo,

- la poursuite du développement par EDF du projet d’installation visant à recycler les déchets métalliques de très faible activité (le Technocentre),

- la mise en place d’un dispositif d’évaluation et de prospective concernant le cycle du combustible nucléaire,

- la mise en place, dans le cadre du Comité directeur pour la gestion post-accidentelle (Codirpa) d’un groupe de travail sur la gestion des déchets radioactifs engendrés par un accident nucléaire,

- la participation proactive de l’Andra à l’initiative MEREIA de l’AIEA sur les sites de stockage de surface avec un partage de l’expérience française.

La poursuite des actions de gestion des déchets de faible activité et vie longue et la gestion de certaines sources scellées usagées sans filière de gestion ont par ailleurs été identifiées comme des enjeux pour la France.

Enfin, les nouvelles initiatives de participation du public dans le cadre du projet Cigéo ont été notées comme une « bonne pratique » exemplaire au niveau international. Ces initiatives correspondent à la mise en place d’une consultation des parties prenantes sur le cadrage de l’instruction technique ainsi que la mise en place par le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) d’un comité indépendant de suivi de l’ensemble des démarches de consultation du public sur le projet Cigéo.

En complément de ces sessions, un groupe de travail ouvert présidé par Jean-Luc Lachaume s’est réuni dans le but de faire progresser le processus d’examen par les pairs de la Convention. Les recommandations émises par le groupe, dont plusieurs sont à l’initiative de l’ASNR, ont été validées en séance plénière lors de la deuxième semaine.

En conclusion de la réunion d'examen qui s’est tenue dans une ambiance cordiale et constructive, Jean-Luc Lachaume a fait approuver le rapport de synthèse des deux semaines de travaux, en obtenant le consensus de tous les pays représentés.

L’implication de l’ASNR lors de ce grand rendez-vous international, saluée par les pairs, a permis de promouvoir les actions et les positions françaises dans le domaine et a conforté le statut de l’ASNR en tant qu’acteur de premier plan, au niveau mondial, dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection.